【健康指导】血管瘤面积扩大是恶化吗?增长怎样算快?

傍晚的客厅里,李女士盯着宝宝手臂上那片红色斑块,指尖轻轻划过——这颗出生时只有指甲盖大小的血管瘤,最近半个月明显“长开了”,原本平坦的皮肤鼓起几处小丘,边缘还泛着更鲜艳的红。她翻出手机里每周拍的照片对比,心里直打鼓:血管瘤面积扩大是恶化吗?增长怎样算快?这些问题像团乱麻,搅得她整夜睡不安稳。

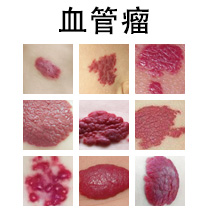

血管瘤是婴幼儿最常见的良性皮肤血管病变,约80%的病例出现在出生后1周至1个月内。多数血管瘤会经历“增殖期—消退期—消退完成期”的自然病程:出生后3-6个月进入快速增殖阶段,部分病灶可能在1岁内增大至原有大小的数倍;1岁后逐渐停止生长,5-10岁进入消退期,最终消退率可达90%以上。理解这一特性,是判断“面积扩大是否危险”的重要前提——多数情况下,婴幼儿期的增大可能只是自然增殖的表现,而非“恶化”。

但并非所有增大都无需警惕。当血管瘤的“增长”超出正常生理范围时,需引起重视。例如,原本平坦的血管瘤突然隆起形成明显肿块,或短时间内(如1-2个月)面积增大超过原有大小的50%,同时伴随皮肤温度升高、表面破溃、出血等症状,可能提示存在异常增生或其他问题。此外,若血管瘤生长在眼周、口唇、会阴等特殊部位,即使面积未显著增大,也可能因压迫或摩擦影响功能,需更密切观察。

那么,如何判断血管瘤的增长是否“快”?关键要结合“相对速度”与“伴随表现”。一方面,观察血管瘤大小与宝宝体重的增长比例:若血管瘤面积增长明显快于体重增长(如每月增大超过体重的1%-2%),可能提示异常;另一方面,关注形态变化——正常的血管瘤增殖期虽增大,但边界仍较清晰、颜色均匀;若出现边界模糊、颜色深浅不一、表面凹凸不平,或与其他组织(如毛发、皮肤褶皱)粘连,需警惕病理性改变。

发现血管瘤增大时,家长不必过度恐慌,但也不能放任不管。及时记录变化轨迹是关键:可以用手机定期拍照(固定角度、光线),标注测量数据(如用软尺量最长径),帮助医生更直观地评估生长速度。若发现血管瘤在短时间内快速增大、出现破溃或影响功能(如遮挡眼睛影响视力),需尽早到正规医院皮肤专科就诊,通过触诊、超声等无创检查明确性质,医生会根据具体情况给出观察或干预建议。

每个宝宝的血管瘤都是独特的,有的像草莓般凸起,有的像葡萄酒渍般平坦;有的悄悄消退,有的需要更长时间的“陪伴”。李女士最终带着宝宝来到医院,医生通过超声检查发现,血管瘤虽增大但结构均匀,血流信号正常,属于正常的增殖期表现。她悬着的心终于放下——原来,科学认知比盲目焦虑更能守护宝宝的健康。

从发现变化到理性应对,从了解规律到掌握方法,关于血管瘤的那些“成长疑问”,本质上是家长与孩子共同经历的“成长课”。用知识化解担忧,用观察代替慌乱,才能在陪伴中更从容地见证宝宝的每一步变化。